Colombia restringe el ingreso por vía terrestre de arroz, plátano y papa desde Ecuador

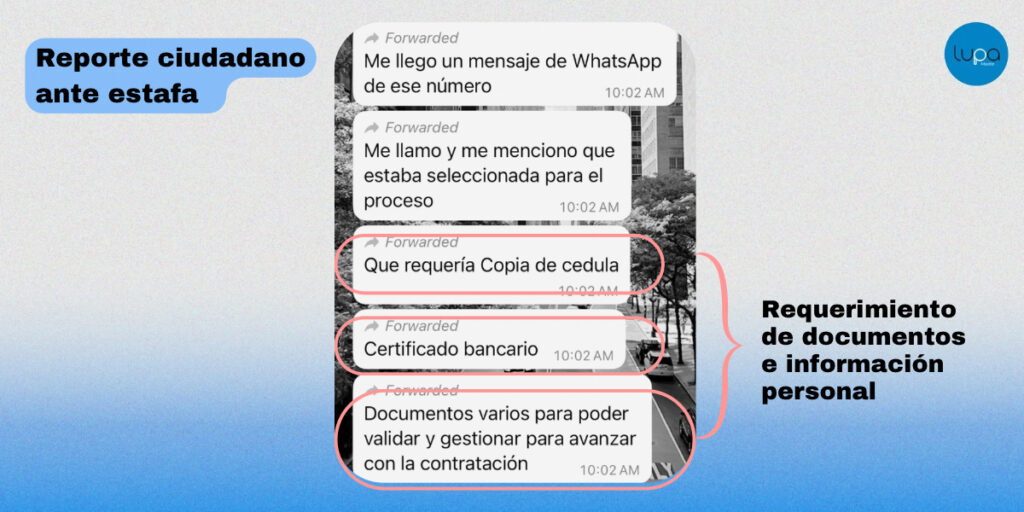

Si recibes un mensaje similar, recuerda que puedes enviárnoslo por WhatsApp al (+593 96 239 6425) y te ayudaremos a verificarlo de manera directa y sencilla.

¿Qué verificamos?

Una publicación viral asegura que Colombia prohibió el ingreso de 30 productos ecuatorianos —como arroz, plátano y papa— por vía terrestre.

¿Por qué es cierto?

El artículo 2 del Decreto 0170 restringe el ingreso por vía terrestre de 30 subpartidas arancelarias específicas provenientes de Ecuador. Entre los productos que se agrupan dentro de estas subpartidas se encuentran arroz; plátano fresco y seco; banano variedad orito y aguacate Hass. La medida aplica únicamente a los cruces terrestres mencionados y no constituye una prohibición total de importación.

¿Qué dice la evidencia?

Documentación oficial colombiana:

- La medida se oficializó mediante el Decreto N.º 0170 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, firmado el 20 de febrero y publicado el 23 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de ese país.

- El Decreto invoca facultades constitucionales del Presidente de la República (artículo 189), así como disposiciones del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) y excepciones por razones de seguridad nacional contempladas en el GATT de la OMC, específicamente en contextos de “grave tensión internacional”.

- Colombia argumenta que Ecuador impuso previamente una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, lo que habría generado un desequilibrio comercial y afectación a su industria nacional.

- Además, menciona riesgos asociados al contrabando, seguridad alimentaria y posibles amenazas fitosanitarias.

Productos afectados:

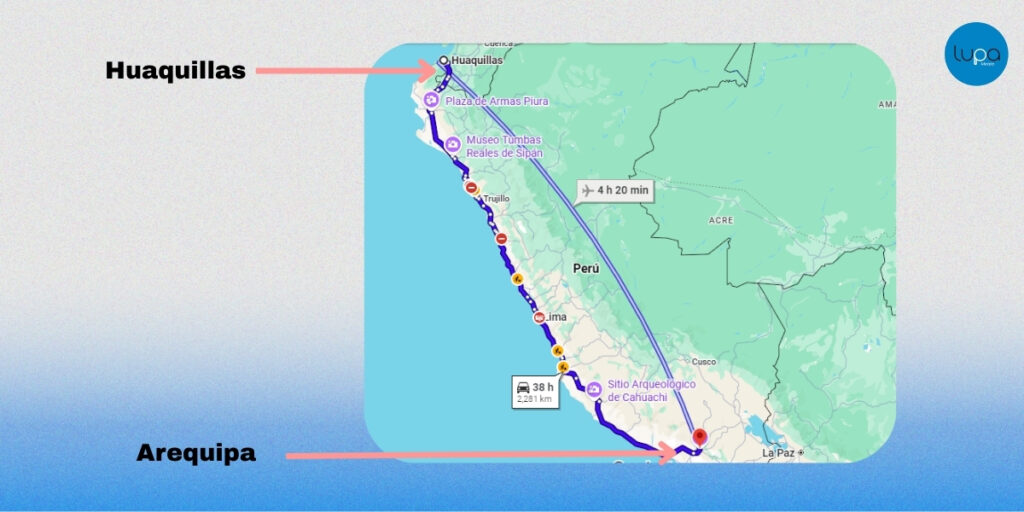

- El artículo 2 establece una restricción al ingreso de 30 subpartidas arancelarias específicas cuando estas pretendan ingresar por las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Ipiales (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).

- No se trata de una prohibición total de importación. Los productos pueden ingresar por vía marítima o aérea, pero no por esos pasos terrestres.

- Al agrupar las 30 subpartidas en categorías comprensibles, corresponden aproximadamente a 17 tipos de productos:

- El Decreto también establece un artículo 1 que impone un arancel recíproco del 30% ad valorem a 23 partidas arancelarias, desagregadas en 73 subpartidas.

- Estas subpartidas son códigos técnicos del arancel colombiano y no equivalen a 23 productos distintos. La medida no prohíbe la importación: los productos pueden ingresar al país, pero deben pagar un impuesto adicional equivalente al 30% de su valor en aduana.

- El artículo 3 restringe el ingreso de tres subpartidas relacionadas con sustancias químicas que pueden ser utilizadas en la producción de fentanilo: ácido clorhídrico, éter dietílico y tolueno.

- A diferencia de los artículos anteriores, esta disposición no se enfoca en productos agrícolas o industriales generales, sino en precursores químicos vinculados a seguridad y control de sustancias.

Contexto importante

Las medidas adoptadas por Colombia mediante el Decreto 0170 no surgen de manera aislada. Se enmarcan en una escalada de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países durante el primer trimestre de 2026.

El 21 de enero de 2026, el gobierno de Ecuador anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, que entraría en vigencia el 1 de febrero.

El presidente Daniel Noboa justificó la decisión argumentando falta de reciprocidad y cooperación efectiva del gobierno de Gustavo Petro frente al narcotráfico, la minería ilegal y los ataques de grupos criminales en la frontera común.

El 26 de febrero de 2026, Ecuador elevó su “tasa de seguridad” sobre importaciones colombianas del 30% al 50%, medida vigente desde el 1 de marzo de 2026. El gobierno ecuatoriano justificó el incremento señalando falta de acciones concretas de Colombia contra el narcotráfico en la frontera y apelando a criterios de seguridad nacional.

Conclusión

CIERTO: El Decreto 0170 sí establece la restricción del ingreso por vía terrestre de 30 subpartidas arancelarias provenientes de Ecuador. Sin embargo, la medida no implica una prohibición total del comercio, sino una limitación específica por pasos fronterizos y definida por códigos técnicos del arancel.

¿Viste algo sospechoso y quieres que lo revisemos por ti? Haz tu pedido de #VerificaciónAlaCarta a través de nuestra línea en WhatsApp (+593 96 239 6425). Recibe nuestro contenido directo en tu celular. ¡Únete a la comunidad verificadora en nuestro canal de WhatsApp!

“Todas las víctimas de abuso infantil terminan con trastornos mentales”

“Todas las víctimas de abuso infantil terminan con trastornos mentales”

“El abuso infantil causa automáticamente conductas delictivas en la adultez»

“El abuso infantil causa automáticamente conductas delictivas en la adultez»

“La mayoría de delincuentes fueron víctimas de abuso infantil”

“La mayoría de delincuentes fueron víctimas de abuso infantil”